チャットボットの導入手順と運用方法!費用と期間、事例からわかる効果も解説

限られたリソースのなかで、日々発生する問い合わせ対応に時間を割かれている、営業時間外の問い合わせを取りこぼしている、といった課題はありませんか。チャットボットは、こうした定型的な顧客対応を自動化し、24時間365日、質の高い顧客体験を提供できる手段です。

しかし、自社に合ったツールをどう選び、どのように運用すれば成果につながるのか、具体的なイメージがわかない方も多いでしょう。

本記事では、チャットボットを導入するメリットや手順、費用・期間の目安、事例を解説します。導入後の運用ポイントも詳しく紹介するので、顧客対応の効率化と成果の最大化にお役立てください。チャットボットとは?

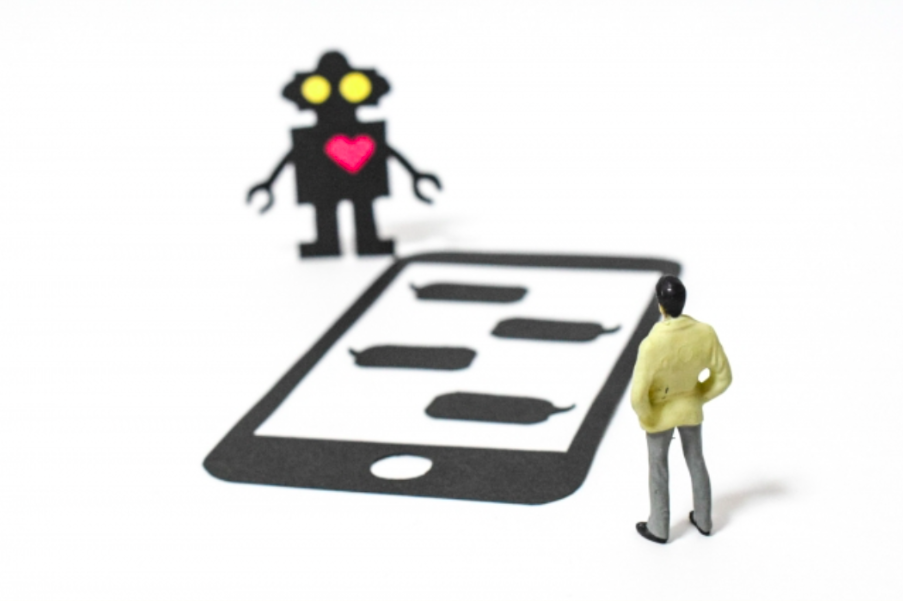

チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ボット(ロボット)」を組み合わせた言葉で、テキストや音声による対話を自動化するプログラムやツールを指します。

企業のWebサイトやアプリケーションなどに設置され、顧客からの問い合わせ対応や情報提供、リード獲得の支援など、さまざまな目的で活用されます。24時間365日、人手を介さずに顧客対応を行えるため、業務効率化と顧客満足度の向上を両立させる手段として導入が進んでいます。

目次

チャットボットを導入するメリット

チャットボットを導入すると、次のようなメリットを得られます。

- 顧客対応の自動化・迅速化につながる

- 顧客体験・満足度の向上が期待できる

- リード獲得がスムーズになる

- コスト削減とリソースの最適化を図れる

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

顧客対応の自動化・迅速化につながる

チャットボットは、これまで有人で対応していた定型的な問い合わせに自動で対応できます。24時間365日の対応が可能なためするため、営業時間外の問い合わせも取りこぼすことがありません。

また、顧客はリアルタイムで一次対応を受けられるため、オペレーターが埋まっていて待ち時間が発生するということも起こりません。

その結果、有人対応の件数を削減し、顧客対応全体のプロセスを大幅に効率化・迅速化できます。

顧客体験・満足度の向上が期待できる

チャットボットは、電話やメールでは質問しにくい些細な内容でも、気軽に尋ねられる窓口となります。対話を通じて目的のページへ的確に誘導すれば、自己解決へと導くことも可能です。

さらにAI型のチャットボットであれば、過去の対話履歴や顧客データにもとづき、最適化された情報を提供することもできます。

チャットボットがあれば、顧客は自分自身のタイミングで問題を解決できるようになり、企業への信頼と満足度の向上につながります。

リード獲得がスムーズになる

チャットボットは、Webサイトを訪れただけの訪問者に対し、企業側から積極的にアプローチできる手段です。

「お困りごとはありませんか?」といった声かけに加え、「関連資料はこちら」「お役立ち情報を案内します」など、訪問者の興味を引くコンテンツを提示することで、自然な形で対話を開始することも可能です。

こうした働きかけによって、これまで接点を持てなかった潜在顧客からも、メールアドレスや具体的なニーズといった有益な情報(リード)を得やすくなります。

コスト削減とリソースの最適化を図れる

チャットボットの導入は、単に人件費を削減するだけでなく、社内リソースの再配分による生産性向上にもつながります。

定型的な問い合わせ対応から解放された従業員は、より専門的な知識や高度な判断が求められる付加価値の高い業務に集中することが可能です。

顧客対応の質を落とすことなく、少ないコストで運用できる体制が整うことで、リソースを戦略的な活動へ振り向ける余裕が生まれます。

チャットボットの導入費用の目安

チャットボットの導入費用は、ツールの提供形態や性能によって大きく異なります。費用の内訳は「初期費用」と「月額費用」で構成されるのが一般的です。

現在は、サーバー構築が不要な「クラウド型」のチャットボットが主流です。ただし、クラウド型であっても、搭載機能やAIの有無によって導入費用には大きな差が生じます。

導入費用の目安は以下のとおりです。

【初期費用の目安】

| ツールの種類 | 費用の目安 |

| シナリオ型など簡単なツール | 無料〜数万円程度 |

| AI搭載など本格的なツール | 50万円〜100万円程度 |

【月額費用の目安】

| ツールの種類 | 費用の目安 |

| AI非搭載(シナリオ型) | 5万円以下 |

| AI搭載(カスタマイズ不可) | 10万円〜30万円程度 |

| AI搭載(カスタマイズ可能) | 30万円〜100万円程度 |

導入費用を検討する際は、価格そのものだけでなく、「問い合わせ削減数」や「リード獲得数」など、導入によって得られる効果とのバランス(費用対効果)を重視することが重要です。まずは複数のツールから見積もりを取り、自社の目的と予算に合ったものを選ぶことをおすすめします。

なお、以下の記事では、チャットボットの費用対効果をシミュレーションする方法を紹介しています。ツールを選定するときの参考にしてみてください。

関連記事:チャットボットの費用対効果をシミュレーションする方法|指標と高めるポイントを解説

チャットボットの導入完了までの期間

チャットボットの導入にかかる期間は、「チャットボットの種類」と「準備の状況」という2つの要素によって変動します。

あらかじめ設定されたシナリオ通りに応答する単純なチャットボットであれば、比較的短期間で導入できます。一方、AIを搭載し、独自の学習や既存システムとの連携が必要な高機能チャットボットの場合、数ヶ月単位のプロジェクトになることもあります。

また、チャットボットに学習させるFAQや対話シナリオが、事前にどれだけ準備できているかも、全体のスケジュールを左右する重要なポイントです。

チャットボットを導入する手順

チャットボットは、次の手順に沿って導入を進めるのが一般的です。

- 導入目的を明確化する

- チャットボットを設置する場所を決める

- チャットボットの運用担当者を決める

- 適切なツールを選定する

- 無料トライアルを使ってツールを比較する

チャットボットの導入後に「自社に合わなかった」という失敗をしないためにも、事前に手順を確認しておきましょう。

1.導入目的を明確化する

チャットボットを導入する際は、まず「何のために導入するのか」という目的をはっきりさせておくことが重要です。目的が曖昧なままでは、選ぶべきツールの基準も定まらず、導入後に「思っていた効果が出ない」といった事態にもなりかねません。

問い合わせ対応の自動化や業務効率化、リード獲得、CVRの向上、顧客満足度の改善など、目的によって重視すべき機能や設置場所は大きく異なります。

「問い合わせ対応を効率化したい」という課題を抱えている企業であれば、FAQに対する自動応答の精度が選定ポイントになるはずです。一方で、訪問者からの資料請求や相談を増やすことを目指す場合は、訪問者がページを開いたタイミングで、ポップアップが自動表示され、チャットボットから訪問者に話しかけるといった機能が効果的です。

目的が明確になれば、その後のステップもスムーズに進めやすくなります。

2.チャットボットを設置する場所を決める

どこでユーザーと接点を持つのかによって、得られる効果がまったく変わってくるため、チャットボットの設置場所は重要です。

代表的な設置場所としては、コーポレートサイトのトップページや各種サービス紹介ページ、FAQ・サポートページなどが挙げられます。

リード獲得を狙う場合、ユーザーが最初に訪れる可能性の高いページに設置しておくと効果的です。また、サービス紹介ページや資料請求ページでチャットボットからの声かけがポップアップ表示されると、離脱を防ぎながら対話に持ち込むチャンスを生み出せます。

導入目的に応じて、チャットボットの「出番」を設計するイメージで設置場所を決めましょう。

3.チャットボットの運用担当者を決める

チャットボットは「設置すれば終わり」ではなく、導入後にPDCAを回しながら、改善をしていく必要があるツールです。そのため運用の担当部署や人を、事前に決めておく必要があります。

運用責任者の役割には、FAQやシナリオの更新、チャット履歴の分析、改善点の洗い出しと反映などがあります。

実際に運用をはじめると、チャット履歴や未解決の問い合わせログを通じて「〇〇についても知りたかった」「うまく答えが見つからなかった」といったユーザーニーズを分析することが可能です。こうしたフィードバックを見逃さず、必要に応じてFAQやシナリオに反映できる体制があるかどうかが、導入効果を高める鍵になります。

導入前から運用体制まで見据えておくことで、チャットボットを「成果が出る仕組み」として活かせます。

4.適切なツールを選定する

導入の目的や設置場所、体制がある程度明確になったら、それらに合致するチャットボットツールを選びます。カタログ上のスペックだけで比較するのではなく、「自社で実際に運用しやすいか」に着目することが重要です。

選定時のチェックポイントは、チャットボットの種類(AI型かシナリオ型か)や搭載されている機能、操作性、サポート体制、費用感など多岐にわたります。

AIやツール設定に詳しい人材が社内にいないケースでは、シナリオ設計を支援してくれるベンダーを選ぶなど、運用面まで含めてツールを選定する必要があります。

「どのツールが最も自社にとって扱いやすいか」を軸に、2〜3候補に絞り込んでみましょう。

5.無料トライアルを使ってツールを比較する

いくつか候補となるツールが決まったら、必ず無料トライアルを実施しましょう。実際に触ってみることで、資料や機能一覧だけでは分からなかったことが見えてきます。

トライアルで確認するポイントは、管理画面の操作性やシナリオの柔軟性、レスポンスの速度、ベンダーのサポート対応などです。

管理画面の構造が複雑すぎると、いざ運用が始まっても操作に戸惑うことになります。誰が触ってもすぐに使えるかどうかをしっかり確認したいところです。現場で実際に運用を担うメンバーにも試してもらい、使い勝手を共有しながら比較・検討を重ねると、自社にフィットしたツールを選べるでしょう。

チャットボットの導入時に注意するポイント

チャットボットは非常に便利なツールですが、導入や運用に失敗すると、かえって顧客満足度を損ねるリスクもあります。導入を成功させるために、特に注意すべきポイントは2つです。

1.「スモールスタート」ではじめる

最初からあらゆる質問に回答できる状態を目指すと、導入が遅れたり失敗したりするリスクが高まります。まずは「特定の商品に関する問い合わせ」「よくある問い合わせ(FAQ)への回答」などに対応範囲を限定して導入し、効果を検証しながら徐々に範囲を広げていくのが適切です。

2.運用体制と、有人対応への連携フローを設計する

チャットボットの導入後は、実際の運用を担う体制を整えることが欠かせません。問い合わせ内容のログをもとに、シナリオの改善やチューニングを継続的に行える体制を構築しておく必要があります。

また、チャットボットで対応しきれないケースもあるため、オペレーターによる有人対応へスムーズに引き継ぐフローも設計しておくと安心です。自動対応と人によるサポートをうまく組み合わせることで、顧客満足度の低下を防ぐことにつながります。

これらのポイントを押さえて導入・定着を進めることで、チャットボットの効果を高められるでしょう。

チャットボットの導入後の運用方法

チャットボットの導入後は、以下の手順に沿ってPDCAを回しながら運用します。

- チャットボットのシナリオを設計する

- 試験運用で問題点を洗い出す

- フィードバックをもとにシナリオを改善する

- 本運用を開始し、モニタリングを実施する

- 効果測定と評価を行う

- 継続的にシナリオを更新する

「導入して終わり」にならないよう、あらかじめ運用マニュアルを作成し、効果検証と改善を繰り返しましょう。

1.チャットボットのシナリオを設計する

チャットボットの応対品質は、シナリオ設計の段階で決まるといっても過言ではありません。

まずは、過去の問い合わせ(電話・メール・フォームなど)を分析し、よくある質問(FAQ)とその回答を洗い出しましょう。その上で、ユーザーがどんな言葉を使い、どのような流れで情報を探すかを想定しながら、自然な対話構造を組み立てていきます。

2.試験運用で問題点を洗い出す

シナリオを一通り設計できたら、本格導入前に社内テストや一部公開による試験運用を行いましょう。

確認すべきは以下のポイントです。

- 回答が不十分、または見当違いな回答をしていないか

- シナリオの分岐が不自然で、会話が途切れてしまわないか

- 表現が分かりにくく、ユーザーに誤解を与えていないか

実際のユーザー目線で操作してもらい、リアルなフィードバックを集めます。

3.フィードバックをもとにシナリオを改善する

試験運用で得られたフィードバックをもとに、本運用を開始する前にシナリオを修正・改善します。

例えば「〇〇の回答が分かりにくい」というフィードバックがあれば、より平易な表現に書き換えたり、画像を追加したりといった改善を加えます。

ここで見つかった課題を一つひとつ潰しておくことで、ユーザーが安心して利用できる状態に整えられるでしょう。

4.本運用を開始し、モニタリングを実施する

シナリオの調整が完了したら、いよいよ本番環境で運用開始します。開始後は、安定稼働しているかを継続的に監視(モニタリング)することが重要です。

予期せぬシステムエラーが発生していないか、想定以上のアクセスによるサーバー負荷はかかっていないかなどをチェックします。

問題が発生したときに、迅速に対応できる体制を整えておきましょう。

5.効果測定と評価を行う

本運用中は定期的に効果測定を行い、導入目的が達成できているかを評価します。

効果測定では、次のようなKPI(重要業績評価指標)を確認するといいでしょう。

- 自己解決率:ユーザーがチャットボットのみで課題を解決した割合

- 正答率:チャットボットが正確に回答できた割合

- エスカレーション率:有人対応に切り替わった割合

KPIの推移を分析することで、「どの部分が弱点か」「改善すべきポイントはどこか」が明確になります。

6.継続的にシナリオを更新する

チャットボットの情報を常に最新に保つためには、日々の更新作業も欠かせません。

新商品・新サービスの追加やキャンペーン情報の変更、企業ポリシーの改定など、事業活動の変化に合わせてシナリオを更新します。

継続的なメンテナンスを行うことで、ユーザーからの信頼性や利便性が高まり、長期的な活用につながります。

【事例】チャットボットでは難しい対応を実現するチャットツールの導入効果

一般的なチャットボットは、定型的な質問への自動応答には優れていますが、イレギュラーで複雑な問い合わせには対応しきれないケースも少なくありません。すべての対応を自動化しようとするあまり、かえってユーザーの満足度を下げてしまうリスクもあります。

こうしたチャットボットだけでは解決できない課題に対して、「チャット+人による即時対応」のハイブリッドな体制を実現するのが、OPTEMOが提供するチャットツールです。

不動産業界向けクラウドサービス「sufure」を提供する株式会社パートナープロップ様は、OPTEMOを導入することで、従来チャットボットでは対応が難しかった複雑な問い合わせへの対応効率を大幅に向上させました。

同社は、電話やメールでのサポート対応に多くのリソースを割かれていました。そこで、サービス内にOPTEMOを導入し、顧客が疑問を感じたその場で、すぐにチャットで質問できる環境を構築したのです。

これにより、顧客が「今すぐ聞きたい」に応えられる有人対応のチャット窓口が実現し、「すぐに回答がもらえて助かった」「気軽に質問できるのがありがたい」といった声が多数寄せられるようになりました。

結果として、CS対応の工数を毎月160時間削減するという大きな成果につながりました。

関連記事:接客代行プランで毎月160時間のリソース削減!ユーザーの「困っている瞬間」をリアルタイムで解決する新たなCS業務による”サポートとサクセスの両立”戦略

まとめ:チャットボットを導入して顧客対応を効率化しよう

チャットボットの導入を成功させるためには、自社の課題と目的を明確にすることが大切です。

もし、貴社の目的が「定型的な問い合わせ対応の自動化」に留まらず、「個別性の高い質問にも対応し、より手厚い顧客サポートを実現すること」である場合、一般的なチャットボットだけでは十分に対応しきれない可能性があります。

そのような課題をお持ちであれば、OPTEMOが提供するチャットツールをご検討ください。OPTEMOなら、顧客の状況をリアルタイムに把握しながら、チャットを通じて柔軟に対応することが可能です。

機能や導入事例を紹介している資料もございますので、ぜひご覧ください。

OPTEMOの特徴や活用方法をまとめた資料です。

導入検討の初期段階でもご覧いただけます。

導入をご検討の方は、こちらからご連絡ください。担当者がOPTEMOについて詳細にご案内します。

面談予約はこちらから