CPAが下がらない原因は?広告・LP・CV導線で見落としがちな5つの落とし穴

昨今のWeb広告運用において、CPA(Cost Per Acquisition/顧客獲得単価)の高騰が大きな課題となっています。

特に、同業他社の広告参入による競合の激化や、広告運用のPDCAが十分に回っていないなどの運用面の非効率さが、成果の伸び悩みにつながっているケースが少なくありません。

「クリックはある程度取れているのに、なぜかコンバージョンにつながらない」「改善施策が手詰まりになっている」──そんな状況に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、CPAが下がらない主な原因と、従来の改善施策だけでは突破できないあと一手について、事例も交えて解説します。

目次

そもそもCPAとは?

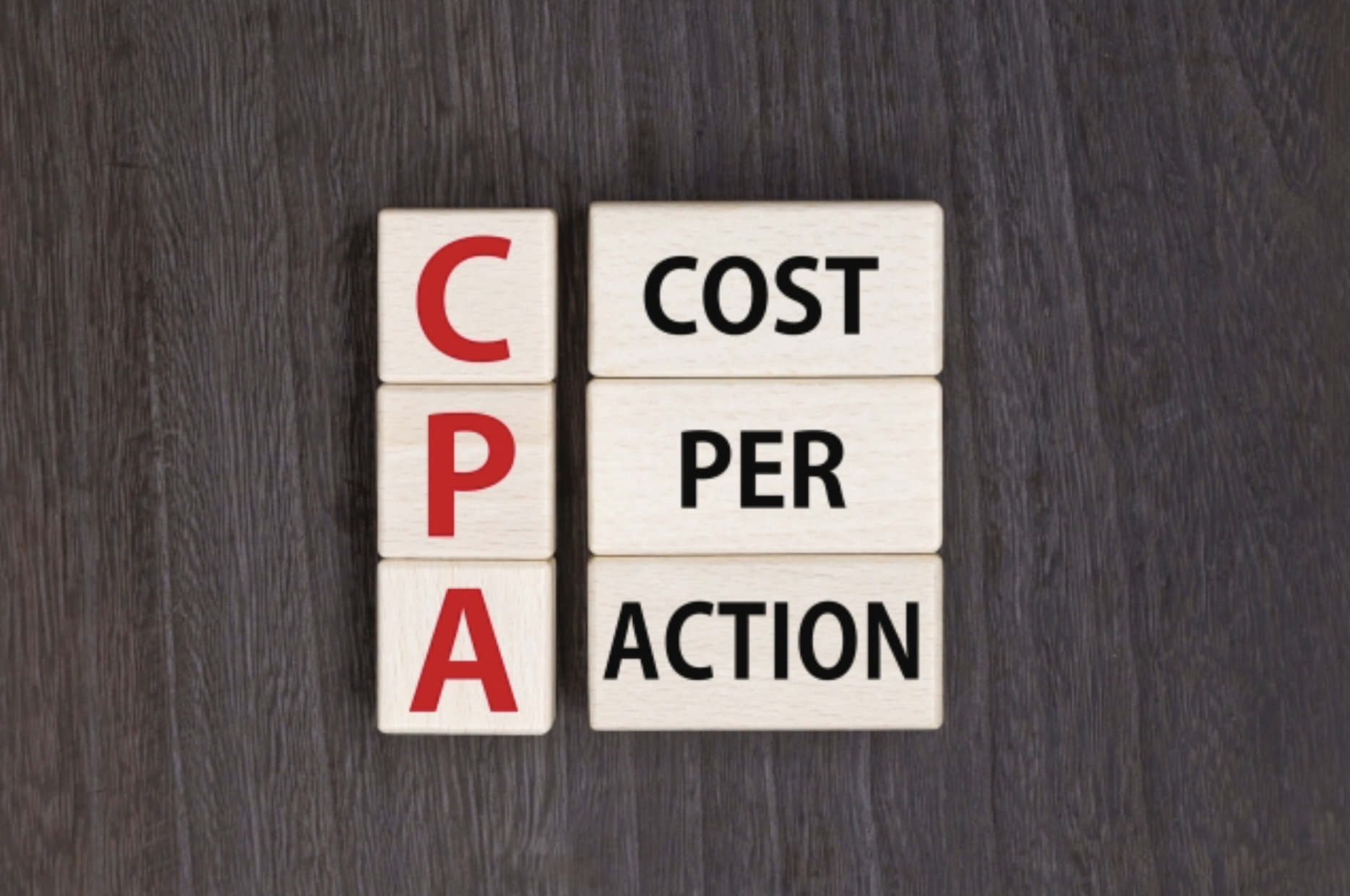

CPAという言葉はマーケティングや広告運用でよく使われますが、正しく理解できているか不安な方もいるかもしれません。まずは基本の意味と計算方法をおさらいしておきましょう。

CPAの意味と算出方法

CPA(Cost Per Acquisition)とは、1件のコンバージョン(資料請求・問い合わせ・購入など)を獲得するためにかかった広告費用を示す指標です。広告施策の費用対効果を測るうえで欠かせない基本的な指標のひとつです。

計算式は以下の通りです。

CPA = 広告費 ÷ コンバージョン数

たとえば、あるキャンペーンで広告費を10万円かけて、そこから10件の問い合わせが発生した場合、CPAは「1万円」となります。つまり、1件の問い合わせを獲得するのに1万円かかったという意味になります。

成果が出ているかどうかを判断するためには、このCPAの数値を常にチェックし、他の指標とあわせて改善点を探っていくことが重要です。

CVRやCTR、CACとの違い

CPAを正しく理解するには、CTRやCVRといった中間指標との違いだけでなく、似た意味を持つ指標であるCAC(Customer Acquisition Cost)との違いも押さえておく必要があります。

- CTR(Click Through Rate / クリック率)

広告が表示された回数のうち、実際にクリックされた割合を示す指標です。広告の視認性や訴求力を測るうえで重要で、主に広告クリエイティブやターゲティングの質が影響します。 - CVR(Conversion Rate / コンバージョン率)

広告をクリックしたユーザーのうち、どの程度が最終的にコンバージョン(問い合わせや購入など)に至ったかを示す指標です。LP(ランディングページ)の構成や導線設計、訴求内容のわかりやすさが影響します。 - CPA(Cost Per Acquisition)

1件の成果(問い合わせ、資料請求、購入など)を得るためにかかった広告費を表す指標です。

計算式:CPA = 広告費 ÷ コンバージョン数

- CAC(Customer Acquisition Cost / 顧客獲得コスト)

CPAと似た指標ですが、広告費だけでなく営業人件費や販促費なども含めた「1人の顧客を獲得するのにかかった総コスト」を指します。より広い視点で「顧客獲得にかかる費用」を評価したいときに使われます。

これらの指標はそれぞれ独立して機能していますが、CPAは「広告 → クリック → LP閲覧 → コンバージョン」という一連の流れ全体の効率を可視化したものです。

つまり、CTRやCVRのどこかにボトルネックがあると、CPAが高くなるという構造になっています。

だからこそ、CPAが下がらないと感じたときは、単に広告費を見直すだけでなく、導線全体の課題を洗い出すことが不可欠です。

場合によっては、広告施策だけでなく営業体制も含めて「CAC」の観点から見直すことも重要になります。

CPAが下がらない主な原因5つ

CPAを下げるためには、広告からコンバージョンまでの各フェーズに潜む“もったいないポイント”を一つひとつ見直していく必要があります。ここでは、特に見落とされがちな5つの原因を整理して解説します。

①ターゲティングが曖昧

広告の配信先やキーワードの選定が、理想的な顧客像(ペルソナ)とズレていると、クリックすらされずに広告費が消化される、あるいはクリックされてもコンバージョンにつながらないという状況が生まれます。

たとえば、BtoB向けのサービスにもかかわらず一般消費者向けに配信されていたり、ニーズの異なる層に広告が表示されていると、CPAは高止まりしやすくなります。

まずは「誰に届けたいのか」「どんなニーズを持っているのか」といった基本的なペルソナの見直しが重要です。

②クリエイティブが訴求に合っていない

広告バナーやテキストの内容が、ユーザーのニーズや悩みに的確に刺さっていない場合、クリックされにくくなるか、クリックされても期待と違ったと感じて離脱されてしまいます。

「誰に」「何を」届けるかが明確でないと、クリエイティブは機能しません。ペルソナに合わせた言葉やビジュアルで、訴求力のある内容にアップデートしていく必要があります。

③LPが最後まで読まれていない

ランディングページ(LP)のファーストビューに魅力がなかったり、情報が多すぎて読みづらかったりすると、途中で離脱されてしまいます。

どれだけ広告で興味を引いても、LPでユーザーの行動を止めてしまっては意味がありません。ページ構成や見せ方を工夫し、スムーズに読み進めてもらえる設計が必要です。

④CVポイントが不明確・複雑

「どこで申し込めばいいのか分からない」「入力フォームが長くて面倒」など、UI(ユーザーインターフェース/画面の見た目や操作性)のわかりにくさは、CVR(コンバージョン率)を大きく下げる要因となります。

ボタンが目立たない、導線が多すぎて迷うといったちょっとした設計ミスが、最終的なCPA悪化につながるケースも少なくありません。CV導線は、ユーザーが迷わずスムーズに行動できるシンプルなUI設計がカギとなります。

⑤CV直前のフォローが弱い

「本当にこのまま申し込んで大丈夫?」「誰かに聞けたら安心なのに…」というユーザーの不安が払拭されず、最後の一歩で離脱してしまうケースも多く見られます。

特に高額商品やBtoBサービスなどでは、ちょっとした疑問や不安を解消できる導線があるかどうかがCV率に直結します。チャットや有人対応など、CV直前のフォロー体制も見直す価値があります。

それでもCPAが下がらないときの見直しポイント

ここまでの施策を試してもなおCPAが下がらない場合は、広告やLPの改善だけでは解決できない本質的な課題が隠れている可能性があります。

広告やLP改善だけでは限界がある理由

広告やLP(ランディングページ)の改善を繰り返しても、期待通りにCPAが下がらないケースは珍しくありません。

見出しや導線、デザインなどを何度もA/Bテストしても、すでに大きな改善余地が残っていない場合は、成果の伸び幅が小さくなりやすいのです。特に、ある程度完成されたLPの場合、細かな改修だけでは根本的な改善にはつながらないこともあります。

CV直前のあと一押しができていない

ユーザーは最後の「申し込み」や「問い合わせ」ボタンを前に、少しの不安や迷いがあるだけで離脱してしまうことがあります。

「資料請求しても営業電話がくるのでは?」「自分に合っているサービスか確信が持てない」など、あと一歩のところで踏み切れないユーザーの心理に、プラスアルファとなるフォローができるとCVにつながりやすくなります。

「問い合わせを待つ」から「話しかける」へ

LPや広告だけで完結させようとすると、ユーザーが自発的に行動を起こすのを“待つ”構造になりがちです。

しかし、最新のWeb接客ツールでは「迷っているその瞬間」に企業側から声をかけるアプローチも可能になりました。

たとえば、閲覧状況を見ながらチャットや音声通話で話しかけることで、疑問を即座に解消し、コンバージョンにつなげられる可能性が広がります。CVR(コンバージョン率)を上げるには、この「あと一押しの設計」が非常に重要です。

CPA改善施策をやり尽くした方にこそおすすめしたいOPTEMO

広告やLPをいくら最適化しても成果が頭打ち──そんなCPA改善の壁を越えるために、多くの企業が「CV直前のフォロー」や「接客のタイミング」に着目し始めています。

ここでは、OPTEMOを活用してこれまで見逃していたユーザーとの接点を獲得し、CPAを改善した具体的な事例を紹介します。

離脱ユーザーとの接点を増やしてCPAを改善

株式会社アイ・ステーション様では、リスティング広告などの運用によって一定の流入は得られていたものの、LPからの離脱が多く、CPAがなかなか下がらないという課題を抱えていました。

「申し込むほどではないけれど、気になってはいる」ユーザーが、疑問を解消できないまま離脱している──そのあと一歩をどうフォローするかが、次の打ち手として求められていたのです。

そこで導入されたのがOPTEMOです。

OPTEMOでは、Webサイトに滞在しているユーザーの動きをリアルタイムで把握し、「興味はあるが迷っているユーザー」に対して適切なタイミングで声をかけることが可能です。

株式会社アイ・ステーション様では、LPと申込みページにそれぞれ異なる滞在時間の設定を行い、ユーザーがストレスなく対話できるタイミングでチャットを表示。その結果、「まだ問い合わせるほどじゃないけど気になる…」というライトな関心層との接点を創出し、これまで見逃していたリードからの問い合わせが増加しました。

お客様の温度感に合わせた対応を実現することで、魅力を伝えきれずに終わっていたCV手前のユーザーとの新たな接点を確保。これまでLP改善や広告調整では効果が出なかった領域に対して、OPTEMOが新しい突破口となりました。

同社の信濃様は、「セールスとしてのリアルな現場感」と「マーケティング視点」の両方を活かし、“問い合わせ前の顧客心理”に寄り添うWeb接客体験を実装。「チャットがやわらかく、UI/UXが心地よい」と語るように、ユーザーにとって違和感のないコミュニケーションを実現しています。

CPAが下がらない課題を「1/4の商談単価」で突破

CPA改善の打ち手が見つからない…。そんな状況を打破したのが、株式会社AGEST様です。

同社は年間1,100件の商談創出を目標とし、広告運用やLP改善を重ねながら、Webからの有効商談を増やす施策に取り組んでいました。しかし、Webサイトのリニューアルやリード獲得施策だけではCPAの大幅な改善にまでは至らず、リードの質や接点設計に限界を感じていたといいます。

そこで導入されたのがOPTEMO。Webサイトに訪れたユーザーのリアルタイム行動を可視化し、資料請求前の潜在層にもアプローチできる点が評価されました。

導入初月から商談が創出され、運用3か月で商談単価は従来の1/4に改善。商談数も150%アップし、施策全体のROIは300%を突破。「今話したい」というユーザーと、その場でつながる仕組みがCPAの壁を一気に打ち破ったのです。

さらに、インサイドセールスとマーケティング部門がタグ・トリガー・チャット対応のPDCAを協力して回すことで、ユーザーの温度感を正確に読み取った対応が可能に。Marketoとの連携で既存リードの再活性化も実現し、MAだけでは拾いきれないチャンスをOPTEMOが補完しています。

AGEST様は「CV直前で離脱していた、価値のあるユーザーとの接点」を可視化・定量化し、次の購買アクションへつなげる最適な打ち手としてOPTEMOを導入。「CPA改善の限界を感じていた企業にとって、新しい選択肢となる事例」です。

まとめ

広告やLPの改善をいくら繰り返しても、CPAが下がらない──そんな状況に直面したときこそ、視点を「CV直前の行動」や「接客のタイミング」に広げてみる必要があります。

ユーザーの行動をリアルタイムで見える化し、その温度感に応じてあと一押しのフォローができれば、CVRの改善とともにCPAの最適化にもつながります。

チャットボットでは拾いきれない一人ひとりのニーズに対して、OPTEMOのようなリアルタイム×有人対応のWeb接客ツールを活用することで、匿名ユーザーとの新たな接点が生まれ、商談獲得単価の削減や営業効率の向上を実現できます。

以下の資料では、OPTEMOの具体的な機能や導入企業の成果事例を詳しくご紹介しています。 「CPAが下がらない…」と感じている方は、ぜひ一度ご確認ください。

OPTEMOの特徴や活用方法をまとめた資料です。

導入検討の初期段階でもご覧いただけます。

導入をご検討の方は、こちらからご連絡ください。担当者がOPTEMOについて詳細にご案内します。

面談予約はこちらから