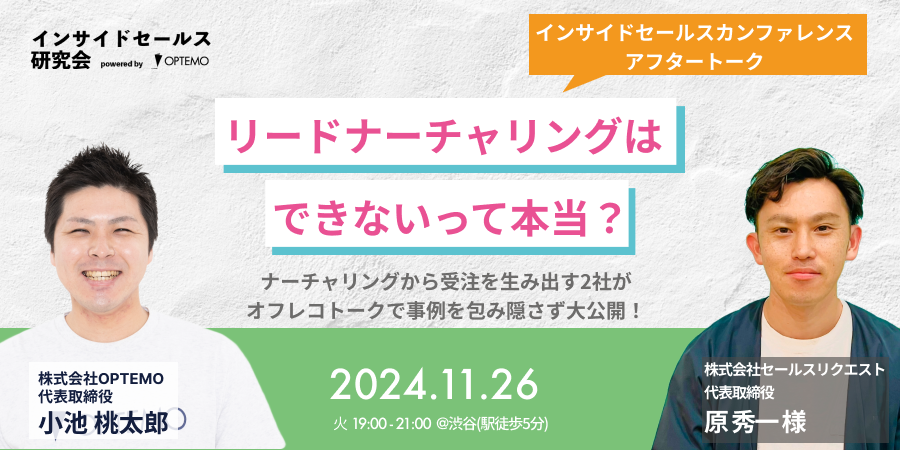

株式会社OPTEMOが運営しているインサイドセールス研究会というコミュニティでは、毎月オフラインイベントを開催しております。4月に開催されたイベントの内容について、より多くの皆様に知っていただく機会となることを願い、イベントレポートを作成しました。

今回のレポートは、2025年4月10日(木)に渋谷のヒカリエで開催されましたインサイドセールス研究会の内容をまとめておりますので、ぜひご覧ください。

インサイドセールス研究会について

インサイドセールス研究会は、『会社を超えてインサイドセールス同士が繋がり「師と友」を作れる場』として株式会社OPTEMOが運営しているコミュニティです。

インサイドセールスという業務の性質上、社外での横のつながりが少ないという声を受け、2023年3月からこのコミュニティの運営を始めました。毎月特別なゲストを迎えて実践的なノウハウを提供しています。また、Facebookのグループで情報発信もしており、誰でも無料で参加できます。

https://optemo.co.jp/lp/is_ken

今回のテーマ

今回のイベントでは、株式会社Bizibl Technologies(ビジブルテクノロジーズ)の執行役員・COOである堅田 遼 様をゲストにお迎えしました。「ウェビナーからの商談化率を最大化するIS(インサイドセールス)のオペレーション事例」というテーマで講演に登壇していただきました。モデレーターはOPTEMO代表の小池桃太郎(@MomotaroKOIKE)が務めました。

今回のインサイドセールス研究会は、合計で44社51名の方にお申し込みいただきました。

堅田様ご講演

堅田様はBizibl Technologiesの1人目の社員として約3年前に入社され、BtoBマーケット特化型のウェビナー開催ツールの提供・運営に従事されています。前職では不動産業界向けSaaS企業の営業として、当初は「1週間で1000件のテレアポをかけて1件しか取れない状態」でしたが、自作コンテンツを活用した営業スタイルの確立により営業成績が劇的に向上したそうです。その経験から「ためになるコンテンツは信頼につながる」という信条を持って営業活動と向き合うようになりました。

Bizibl入社当初は“売上ゼロ、お客さんゼロ”の状態からスタート。広告費もハウスリストもない状態から自社でウェビナーを実施、3年間で120件以上のウェビナー開催を回した結果、1万人以上の申込、60社弱の受注を実現しました。

当日のイベントでは、以下の3つのトピックについてお話しいただきました。

・データで見るインサイドセールスの成功原則は「スピード」と「質」

・ウェビナーリード攻略の鍵は「優先度付け」と「期待値調整の実践」

・「温度感別の最適なコミュニケーション戦略」は成果を生み出すアプローチ設計

データで見るインサイドセールスの成功原則は「スピード」と「質」

講演の冒頭では、堅田様からBizibl社で実践されているインサイドセールスの成功要因として、データに基づく「スピードと質」の重要性を強調されました。実際の数値とともに示されるこれらの原則は、多くの参加者に新たな視点を提示しうるものでした。

「5分以内のアプローチ」で商談獲得率が3倍に!データが示すスピードの重要性

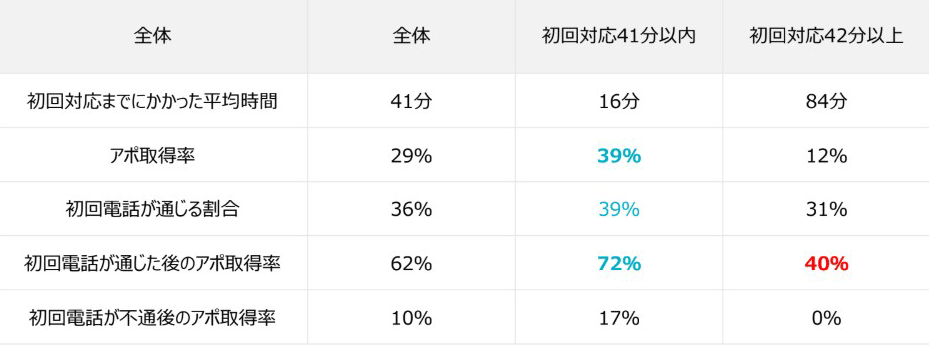

堅田様は「とにかく速さが大事」と強調されました。実際のデータとして、初回対応41分以内のケースでは平均16分でアプローチし、39%のアポ獲得率があったのに対し、42分以上かかったケースでは平均84分を要し、アポ獲得率は12%まで低下したそうです。

「1時間~1時間半くらい経つと、アポが取りにくくなると客観的にわかった」ため、5分以内にアプローチする形でオペレーションを改善したとのことです。

ただし、ウェビナーの場合は終了後に問い合わせ(=ボール)が一気に来すぎるため、どうしても迅速な対応が難しくなります。「資料請求だったら『問い合わせが来ました、早くアプローチしましょう』で済むけれど、ウェビナーの場合は終わった瞬間に50件・100件のリード情報がどっと入ってくる」ため、どこにアプローチすべきか、どれが優先度高いのかがわからない状況になりがちです。データの照合・分析に時間がかかり、結局アプローチするのが翌日になる課題が見受けられるとのことでした。

「ウェビナーリードが薄い」は誤解?適切な対応設計が成否を分ける

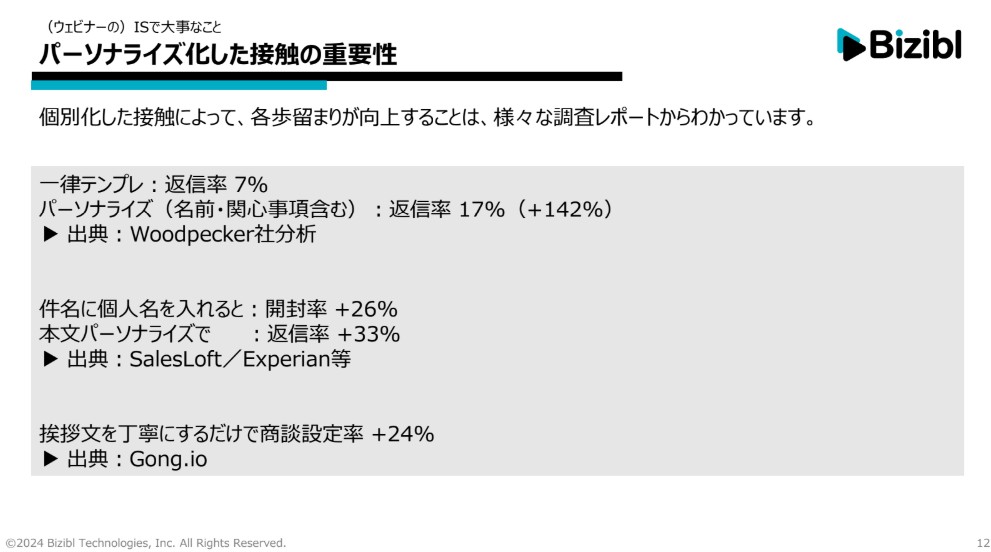

ウェビナー経由でアポを獲得するには、量だけでなく質も重要です。具体的には参加者をパーソナライズ化することで、「もろもろの歩留まり、返信率、メール開封率、アポ設定率などが上がっていく」と堅田様は説明されました。ただし、これがウェビナーリードではなかなかできていないケースが多いとのこと。

インサイドセールスの業界では「ウェビナーのリードが薄い」とよく言われますが、堅田様はこの点について「半分は本当だけど、残り半分ぐらいはオペレーションが間違っている。むしろオペレーションの仕組みに課題を抱えているケースが多い」と指摘されました。

自社のウェビナーのオペレーションを見直し、改善点を洗い出す。リードを獲得するには、そのひと手間が大事とのことでした。

ウェビナーリード攻略の鍵は「期待値調整の実践」と「優先度付け」

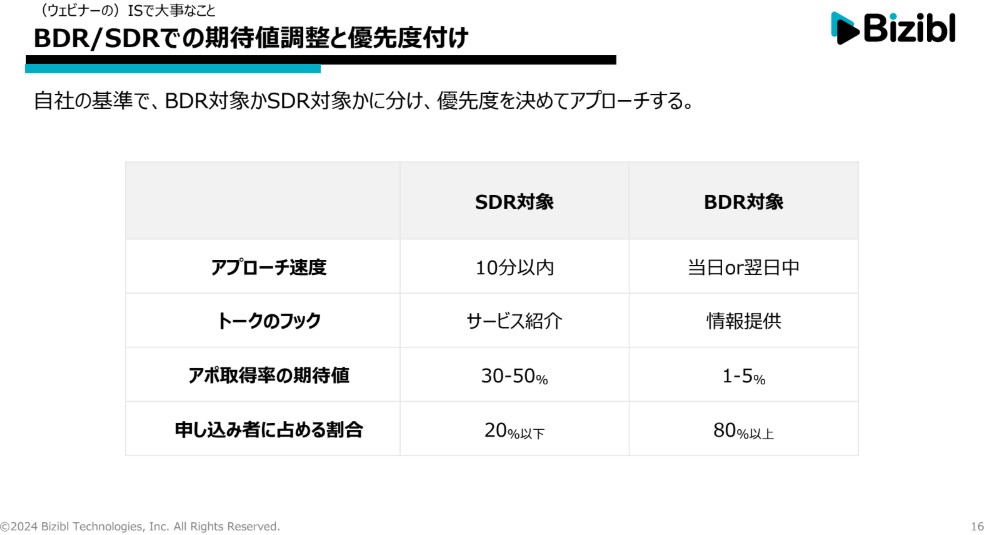

ウェビナー後のリード対応で多くの企業が抱える課題として、「どのリードを優先して対応すべきか」という問題があります。堅田様は自社での経験から、SDR(反響型営業)対象とBDR(新規顧客開拓)対象を区別して、期待値に応じた対応を行うことで成果を最大化できると解説されました。

SDR・BDR戦略を明確に!期待値に応じた2種類のリード対応で無駄なく成果を最大化

堅田様は「自社の基準でちゃんと期待値を調整して、優先度を付ける。これがすべての結論です」と述べられました。具体的には「SDR対象だからインバウンドのアポとしてリードとして対応するのか、もしくはアウトバウンドのBDR対象としてアプローチするのか。これらを明確に分けて優先度を決めましょう」と提案されました。

また、ウェビナーのリードを「資料請求のリードと捉えるのか、ホワイトリストと同じぐらいのテンションで捉えるか」で対応が変わるとのこと。ホワイトリストであれば「当日か翌日中にアプローチすれば及第点。アポの期待値としてはだいたい3%くらい」ですが、資料請求と同じ温度感であれば迅速にアプローチすべきとのことです。

まずやるべきことは、SDR対象のリードを狙い撃ちしてホームランを打つことであり、「ここは熱いので、すぐに対応して必ずアポを取ってください」と熱いリードへの集中を強調されました。さらに「このコミュニケーションができるかどうかで、ウェビナーのリードが薄いといった、マーケティング担当者とインサイドセールス担当者側でよくある軋轢がなくなる」と付け加えられました。

TALトリガーで狙い撃ち!「アプローチすべき熱いリード」を自動で特定する仕組み

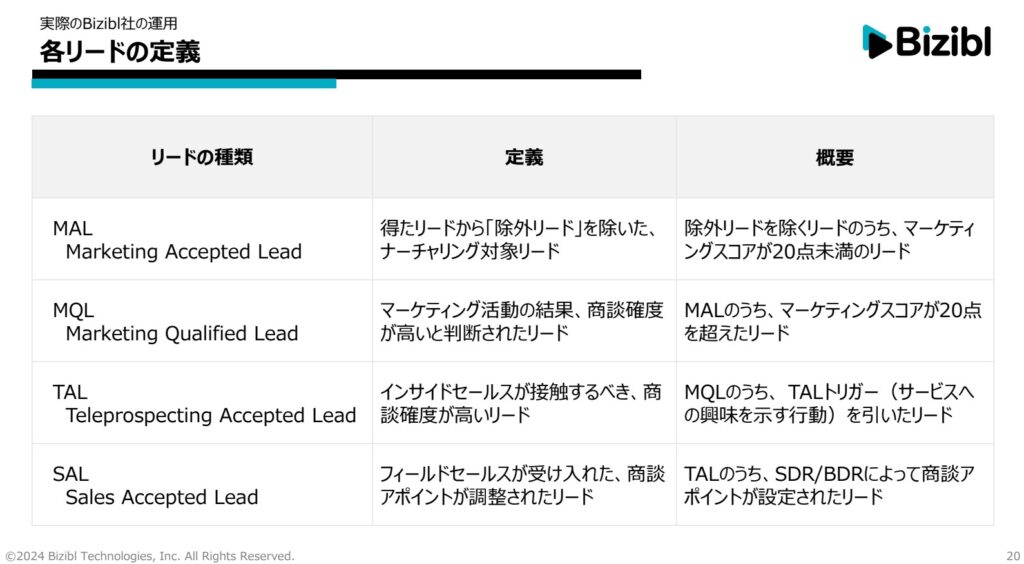

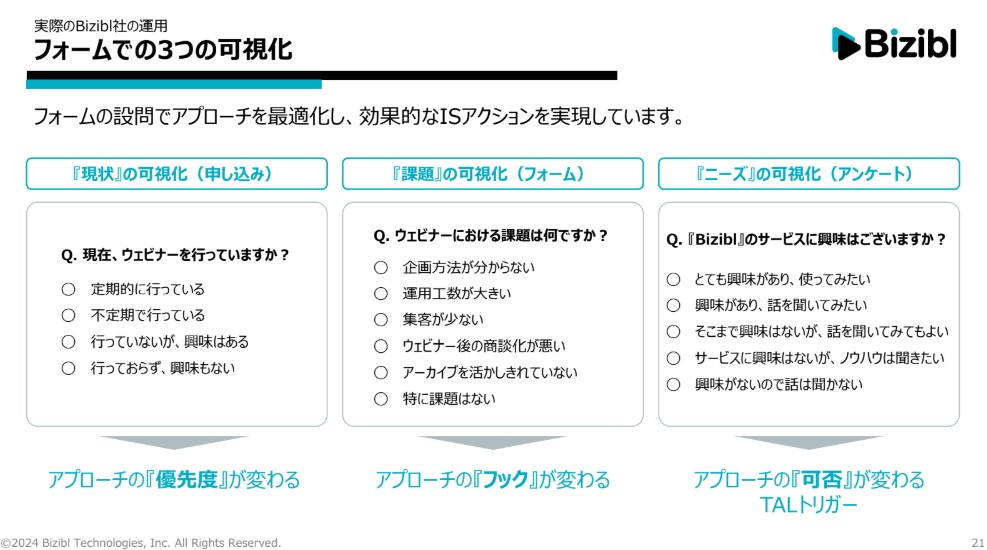

堅田様はTAL(インサイドセールスが接触すべき、商談確度が高いリード)について説明され、「電話を期待してもいい、受け入れられたリード」と定義されました。「TALリードというのは、ターゲットかつTALトリガーを引いたリード」であり、具体的なTALトリガーとしては「資料請求(サービス紹介資料や事例紹介の資料)」や「ウェビナーのアンケートでポジティブな回答をした」ことなどが挙げられました。

例えば申し込み時に「ウェビナーは実施していますか?」と質問し、「実施しているが興味はない」というパターンよりも、「ひんぱんにウェビナーを開催している」「もっと良くしていきたいです」という会社のほうがターゲットになりやすいため、アプローチの優先度が変わるとのことです。

また「課題の可視化」についても言及され、申し込み時やアンケート時に課題を聞いておくことで「アプローチのフックが変わってくる」とのこと。一例を挙げると「企画方法がわからないなら企画の方法を教えます」「企画をいくつか作って持って行きましょう」といった声がけが効果的です。集客が少ないのであれば「集客につながるノウハウをお伝えします」といった形でトークを変えていくことができるそうです。

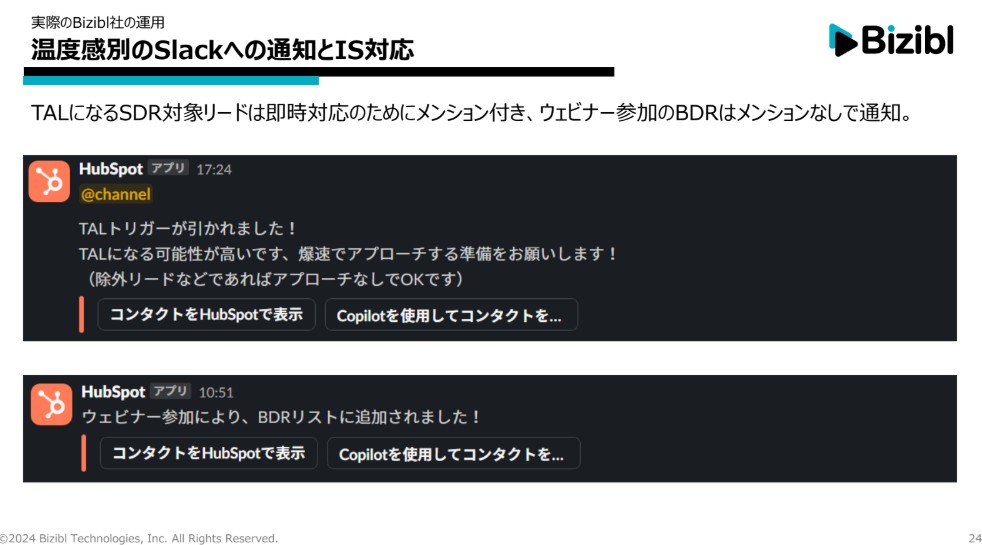

自動化×優先度付けの全体設計とは?Slack通知でリードを逃さないワークフロー構築法

堅田様はBiziblのワークフローについても説明されました。LP作成・申し込みフォーム設置・URL発行はBiziblで行い、「ハウスリストの告知はHubSpot(ハブスポット)を使ってBiziblで作ったLPを送っている」とのこと。申し込みが入ったら申し込み者のリストがBiziblに作られて、自動でURLが送付されてリマインドメールも送られます。得られた「申し込み情報、参加者のアンケート内容を丸ごとHubSpotに自動で連携して蓄積しているそうです。

特に重要なのがインサイドセールスへの通知で、TALトリガーが引かれるとSlackに通知が届くシステムになっています。「TALになる可能性が高いため速やかにアプローチしてください」というお知らせを、インサイドセールスチームの通知用のチャンネルに送っているとのこと。これにより手の空いている担当者がスピーディーに対応するオペレーションを実現しているそうです。

一方で「BDR期待値の方に関しては、Slackのチャンネルに通知していない」とのこと。あえてチャンネル全体に知らせず『当日中に確認してアプローチしてください』という温度感で期待値を通知しているそうです。

堅田様は「すべてのリードに対して速やかに対応し、パーソナライズ化して、完璧なアプローチを行うことはできない」と現実的な視点を示されました。「それは無理だとある程度割り切ったうえで、本当にアプローチすべきお客様や期待値が高いお客様の確率を落とさない。そのためのオペレーションが求められる」と訴えます。

「温度感別の最適なコミュニケーション戦略」は成果を生み出すアプローチ設計

すべてのウェビナー参加者に対して同じアプローチをするのではなく、リードの「温度感」に合わせたコミュニケーション戦略を設計することが重要です。堅田様は、熱いリードには迅速かつ集中的なアプローチを、そうでないリードには複数接点を持つ中長期的な関係構築が効果的だと提言されました。

無料相談会から1on1まで、多様な接点作りで商談率向上!温度感に合わせた提案設計

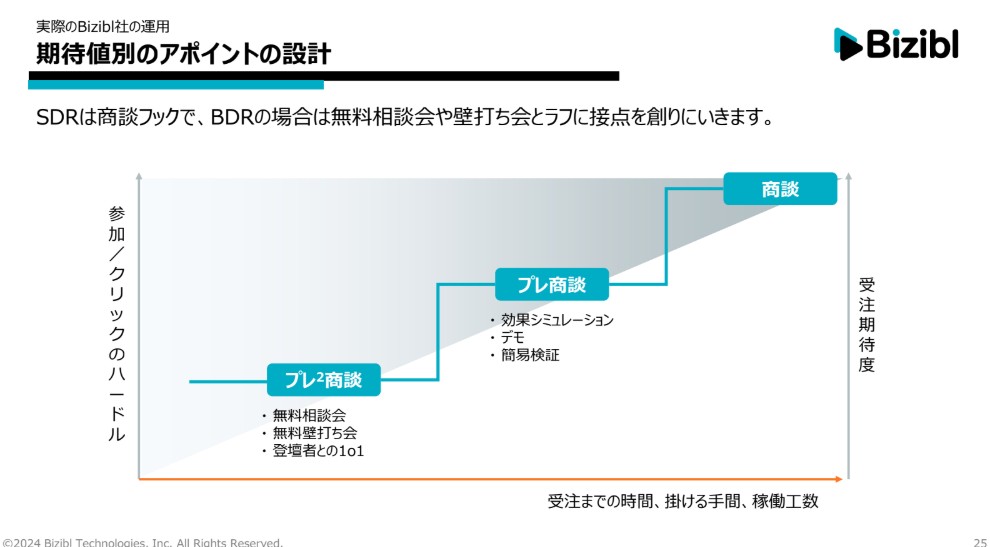

熱いリードであるTALに関しては、期待値別のアポイント設計をちゃんと行うことが肝心だと堅田様は指摘。「アポ数、商談数を伸ばしたいのであれば、いろんな期待値のミーティングや商談の打診をしましょう」と提案されました。

具体的には「『サービス紹介をさせてください』という通常の商談ではなく、例えば無料相談会とか無料壁打ち会とか、可能であれば登壇者との1on1」などを打診することで、「アポ数を伸ばすという点では非常に効果的」だとのことです。

ただしこれは“諸刃の剣”で、当然アポの温度感が下がるため、基準を設定せずに取り組むとフィールドセールス側から「ウェビナー経由のアポはいりません」と不満が出る可能性があります。

そのため「プレ商談で壁打ちからやるお客さんはこういう方です」といった基準を設けることをすすめています。熱心にウェビナーを実施していて自社のサービスと相性が良さそうだったり、ターゲットに入ったリードにのみ特定のアプローチをしたりするなど、フィールドセールス、もしくはマーケティング担当者と連携する必要があると強調されました。

複数の接点を持つ戦略で成約率が2倍に

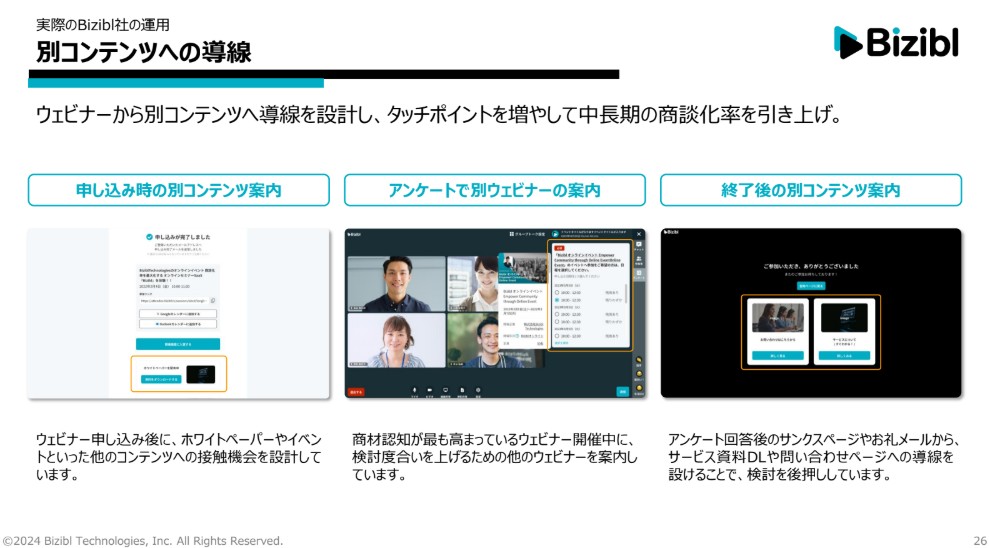

「多くの会社は、ウェビナーに参加した時点ではそれほどニーズを感じていないし、ターゲットになっていない場合が多い。ターゲットの条件に当てはまらなくはないけれど、スーパーホットでもない絶妙な温度感の参加者もいらっしゃる」と堅田様は指摘。「そのような方にはコンテンツを案内して接点を増やし、中長期的な受注率を引き上げる戦略が有効」だとのことです。

実際に「弊社のデータでは、ウェビナーに1回参加した方の商談獲得率よりも、2回以上参加した方の商談獲得率は2倍高い」というデータも紹介されました。この理由として「エビングハウスの忘却曲線」を挙げ、「時間の経過とともに人間の記憶は薄れていくが、復習するとその時点から物事を忘れにくくなる効果がある」とおっしゃっています。

「例えば今ここで僕の話を聞いてくださっていても、1週間後にはおそらく忘れている。しかし数日後にウェビナーに参加してくれたら、一年後でも覚えているかもしれない。そういった形で2回接点を持つのは、成約率を上げるうえで欠かせない工程」だと強調されました。

具体的な導線としては「Biziblのツールでは、ウェビナー中に別のウェビナーを案内することが可能です。アンケートで日程を選び、希望の日程をクリックすると申し込みが完了する流れを作っている」とおっしゃっており、申し込み後に別のコンテンツの導線を設計しているとのこと。

また「終了後に別の導線、それは営業担当者と日程調整する際のURLかもしれないし、別のウェビナーかもしれないし、別のコンテンツかもしれない。いずれにしろ複数の接点を持つのがきわめて大切だ」と強調されました。

質疑応答

講演の終盤には質疑応答の時間があり、5名の参加者から質問がありました。

Q1. トリガー項目の設定について

【参加者からの質問】

トリガー項目の設定に関して伺いたいです。申し込み時やアンケートでの質問内容は、どのような観点で設計されていますか?特にTALトリガーをどのような基準で設定しているのか、具体的な項目や配点方法も含めて教えてください

TAL判定のトリガー項目として「ウェビナーはやっていますか?」といった直接的な業務関連質問を設定し、「積極的に行っています」という前向きな回答を優先すると堅田様は説明。課題の可視化は申込時・アンケート時のどちらでもよく、収集した情報を基に「企画方法のアドバイス」「集客ノウハウの提供」など、顧客状況に合わせたフックを変えることが重要とのこと。会社規模はウェビナー後のアンケートで聞くことを推奨し、「態度変容後の方が前向きな回答が得られやすい」とアドバイスされました。

Q2. ウェビナー実施の事前準備とインサイドセールスの連携について

【参加者からの質問】

関係者との調整やすり合わせはどこまで・いつ行うのか、どんなコンテンツを何種類準備するのか、事前に申込者情報をインサイドセールス側に共有してアクション準備をしているのか、ウェビナー資料も事前に共有しているのかについて教えてください。

堅田様は「弊社の場合は非常にざっくりしています」と回答。インサイドセールスを外注しているため、現実的なアプローチを重視するとのことです。Notionでスケジュールを共有し、ウェビナー資料自体ではなく「参加者の行動データ」の把握に注力。HubSpotで参加状況やアンケート回答を確認してもらい、定型のトークスクリプトを用意しています。「お客様がどういう行動をしているか」を基にした効率的なアポ獲得オペレーションを構築されているとのことでした。

Q3. リードの優先順位付けについて

【参加者からの質問】

弊社でもウェビナーを実施していますが、プレ商談的なアプローチをすると対象が絞られてしまい、架電する方も限られます。またSDRとBDRの区分けがよくわかりませんでした。弊社の場合は参加者が少ないため、有効な相談か判断した上で全員にアプローチしていますが、貴社ではどのようにリードの優先順位付けを設計していますか?

「SDRの対象になるのはTALトリガーを引いた方で、ウェビナー参加者の10%~20%程度」と堅田様は説明。この層には「半分は取ってください」という高い期待値を設定する一方、残り90%には「1.5%程度の期待値」と明確に区別しています。温度感の低い顧客へのアプローチはリソース状況に応じて判断し、営業組織と連携して決定する柔軟な運用が重要とアドバイスされました。

Q4. 啓発系のウェビナーからの成約促進策について

【参加者からの質問】

弊社はサービス紹介よりも啓発系のウェビナーが多く、主にBDRポジションで対応しています。終了後に参加者へ資料やアーカイブ動画をナーチャリング目的で送付していますが、なかなか次につながりません。再接点のフックとなる効果的な手法があれば教えてください。

堅田様は「30分のウェビナーなら、20分はノウハウ発信に徹して、ラスト5分はサービス紹介の時間を確保」と提案。多くの企業が遠慮しがちなサービス紹介をしっかり行うことで、TALトリガーを引く参加者が増加するとのこと。また「登壇者との1on1機会」や「無料相談会」など、ハードルを下げた接点作りも効果的だと説明されました。

Q5. メールマガジン以外の効果的なウェビナー集客方法について

【参加者からの質問】

弊社のウェビナーのご案内はメールマガジンが多いですが、最近はメールが届かないケースが増えています。インサイドセールスからの架電やDM送付など、ウェビナーを活用した効果的な集客方法や工夫があれば教えてください。

堅田様は「自社ターゲットが普段触れているコンテンツを洗い出し、そこへアプローチする」という視点を強調。テレアポ時のウェビナー案内、郵送DM、業界によってはFAX活用、展示会後の自動フォローなど多様な手法を紹介しました。「一定予算をとって様々なトライアルを行い、自社ターゲットの“居場所”をリサーチすることが重要」と締めくくられました。

交流会の様子

講演後の交流会では、多くの参加者が堅田様や小池様を囲み、熱心に質問する姿が見られました。参加者同士も積極的に名刺交換を行い、インサイドセールスの課題や成功事例について情報交換する様子が印象的でした。

とりわけ参加者の間で関心が高かったトピックは、「優先度付けの方法」と「TALトリガーの具体的な設定方法」でした。多くの方が自社のウェビナー運営で抱える課題について堅田様に質問され、特にリード対応の優先順位付けに関する実践的なアドバイスに熱心にメモを取る姿が見られました。

また、交流会では名刺交換だけでなく、参加者同士が日頃のオペレーションについて意見を交わす様子も多く見られ、インサイドセールス担当者同士の横のつながりを作るという研究会の目的が果たされていました。

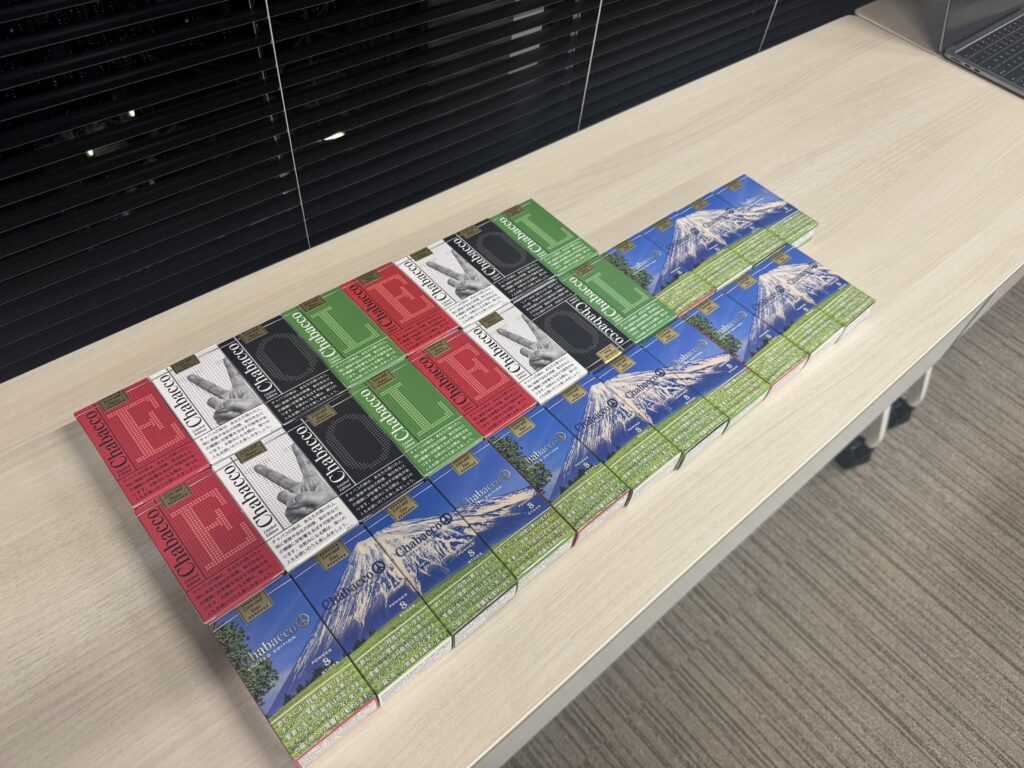

インサイドセールス研究会の交流会では、毎回「新しい体験を提供する」というテーマのもと、参加者に特典としてちょっとした品物やサービスをプレゼントしています。今回は参加者の皆さまへのお土産として、株式会社ショータイムの「Chabacco(ちゃばこ)」をご用意しました。タバコのような形状をした新感覚のお茶製品で、静岡県掛川発の革新的な茶葉商品として参加者の皆様から好評でした。

最後に

今回のインサイドセールス研究会では、ウェビナーからの商談化率を最大化するための具体的なオペレーション事例をご紹介いただきました。堅田様の「スピード」と「質」を重視したアプローチ、そしてリードの温度感に合わせた優先度付けの重要性という知見は、多くの参加者にとって実践的で価値あるものでした。

特に印象的だったのは、「ウェビナーリードは薄い」という業界の常識に対する新たな視点です。適切な優先度付けとオペレーション設計によって、ウェビナーリードからも高い商談化率を実現できるという事例は、多くの企業にとって励みとなるでしょう。またTALトリガーを活用した熱いリードの特定や、Slack通知を活用した迅速なアプローチなど、明日から実践できる具体的な手法も数多く紹介されました。

本イベントの内容が、ご参加いただいた皆様のこれからの活動に少しでもお役に立てば幸いです。

本日登壇いただいたBizibl社が提供するウェビナー配信ツール『Bizibl』。

ウェビナー運用を一元化し、録画配信まで自動化することが可能です。

各種MA/CRMツールとの連携も可能なため、解説いただいた「ウェビナー参加者への即対応」も簡単に実現できます。

ご興味がある方はぜひお問い合わせしてみてください!

https://bizibl.tv/

次回のインサイドセールス研究会は、SimilarWeb Japan株式会社の加藤直也様をゲストに迎え、2025年5月15日(木)19:00-21:00に渋谷で「月間3,000件のインバウンド対応をして分かったターゲティング×温度感の重要性」というテーマで開催いたします。

▼参加申し込みはこちらから

https://share.hsforms.com/1YEjR0OfhS3C9IVOg-U_vUAcqns4

次回のインサイドセールス研究会で、多くの皆様とお会いできることを楽しみにしております。